■タイトル夜の生き物

■実施年月日 平成30年8月11日(日)18:30~20:30

■参加者数 一般参加者 25名(大人13名、子ども12名)

案内人 14名

■実施場所: ボート乗り場前(集合)→七井橋 →弁天池南岸→野草園

→御殿山→西園 →玉川上水沿道 →第二公園(解散)

■実施レポート

8月恒例の夜の観察会は今年も大人気です。ホームページとポスターと知人の紹介だけの告知でしたが、すぐに定員に達しました。3つの班に分かれ、班ごとに違う色のサイリウムライトリング(発光する腕輪)をつけて出発です。

※サイリウムライトリングは7歳以上対象の商品のため、未就学のお子さんには夜光塗料のシールを貼った首かけ飾りをお渡ししました。

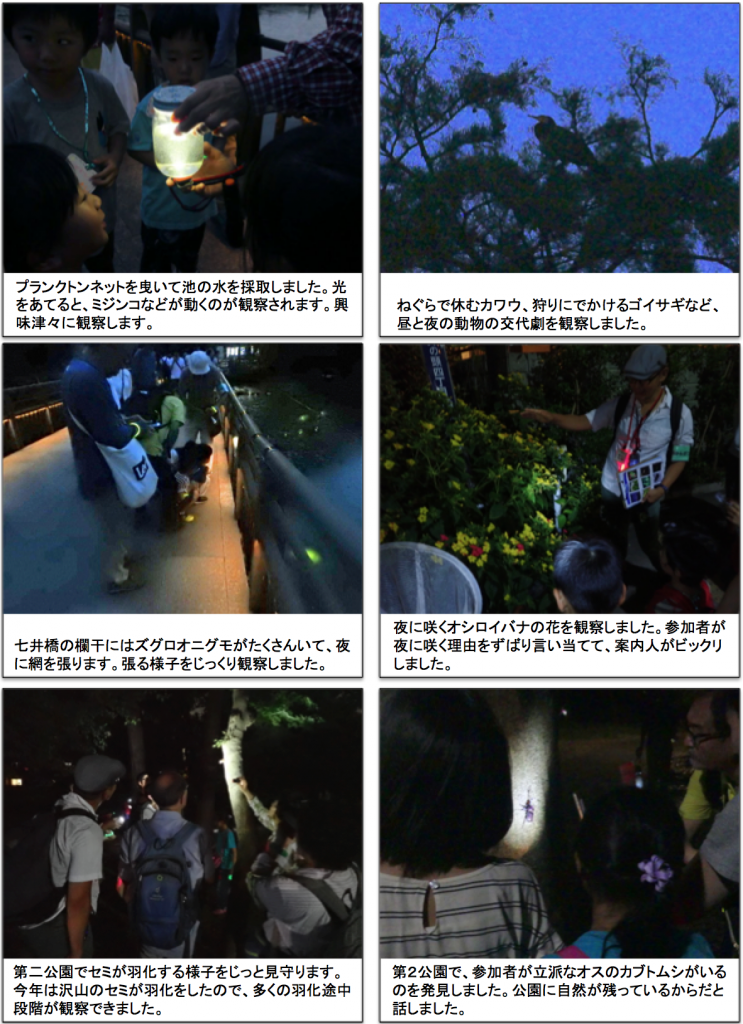

ボート乗り場からスタートして七井橋に移るとじきに暗くなります(当日の東京の日没は18:37)。橋のたもとのラクウショウをねぐらにするカワウやねぐらに帰るカラスと、狩りにでかけるゴイサギの対比で、昼と夜の生き物の交代劇が見られました。バットディテクターでアブラコウモリの超音波を拾ってみましたが、今年は現れませんでした。(一部では西園で見たという報告もありました)

足下の橋の欄干ではズグロオニグモが網を張って獲物を待ちます。網を張る途中の動きを子供たちとじっと観察しました。横糸を外側から張っていること、縦糸と横糸の違いのお話もしました。霧吹きで網に水をかけると、美しい網の模様が浮かび上がり、これには大人も興味津々で観察しました。

プランクトンネットを曳いて、ミジンコなどプランクトン採取して観察しました。ライトを当てると動きがはっきりと見えます。大人も子供も興味深げに観察ケースを覗き込みました。

夜に花が咲くカラスウリは注目の観察対象ですが、他の木々を覆ってしまう雑草です。公園事務所に今回の観察会のためにカラスウリを除草しないでいて頂いたため、きれいな花を観察できました。カラスウリの花を初めて見て、綺麗だと感嘆の声を上げた参加者いました。オシロイバナやカラスウリは蛾が花粉を運ぶのだけれど、なぜ夜に咲くのかと参加者に問うと「昼間より競争が少ないから?」と的確な答えが返ってきて、びっくりしました。

カタバミの就眠運動といった、昼夜で変化する植物も観察しました。

観察最後はセミの羽化観察です。今年は多くのセミが羽化のために木を登っていましたが、保全班のメンバーに手伝ってもらってちょうど良いタイミングの幼虫が見つかり、みんなで羽化を見守りました。また、カマキリが羽化途中のセミの幼虫を捕らえて食べるという珍しいシーンに出会いました。「セミにとってはかわいそうだけれど、カマキリにとっては大切な獲物で、でこれも自然の営みです」と説明して、じっくり観察しました。 このほか、立派なカブトムシのオスやコクワガタ、ウスバカミキリなど、甲虫が多く出現し、参加している子供達だけでなく、案内している我々も大興奮でした。

■実施風景