5月の昆虫

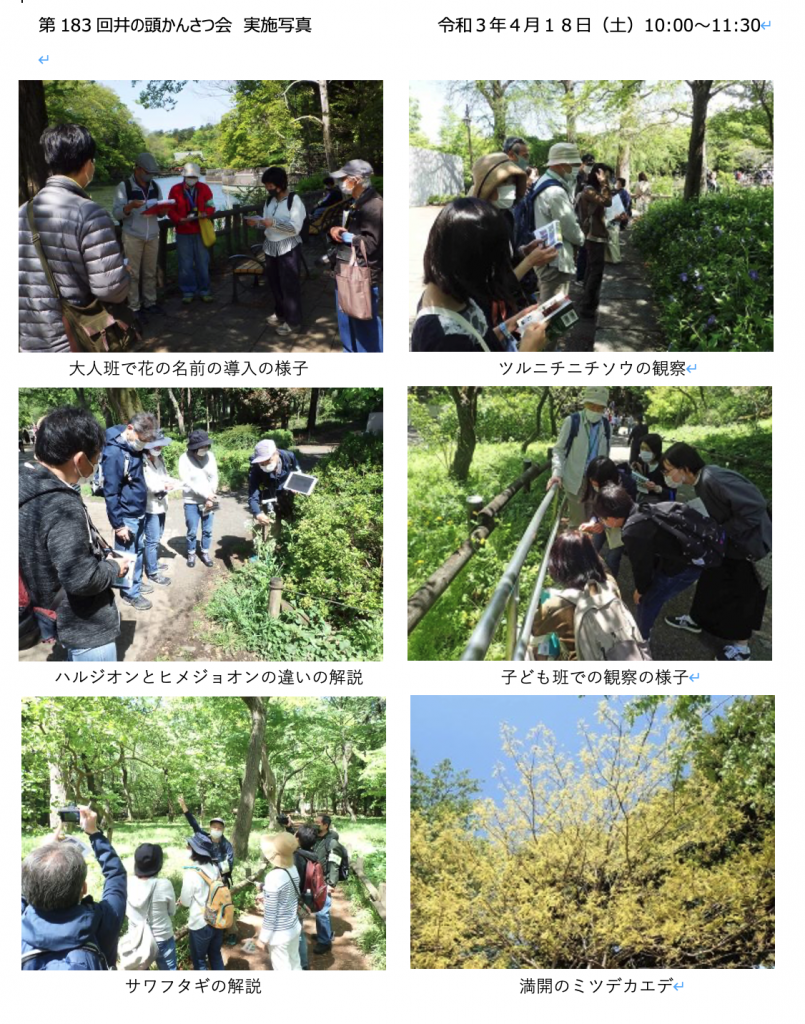

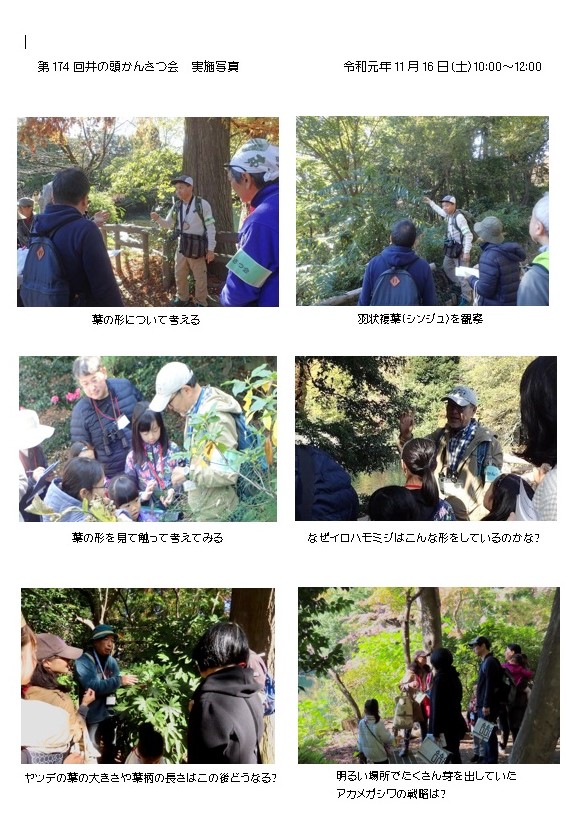

■実施年月日 2022年5月22日(日)10時~12時

■参加者数 一般参加者 22 名(大人 14 名、子ども 8 名)

井の頭かんさつ会スタッフ 8 名

■実施場所: ボート乗り場前 → 七井橋 → お茶の水池北岸→ 野草園 →御殿山 → 玉川上水 → ほたる橋(西園)

■実施レポート 新型コロナ感染症の流行は落ち着きをみせてきましたが、今回もマスク着用、参加人数削減、

受付時の検温消毒、など感染症対策をして臨みました。ルーペが必要なシーンもありましたが、 会の備品を貸出はせずに、個人のものを持ってきていただきました。

今回は単なる昆虫の紹介ではなくて、さまざまな環境に適応している昆虫の暮らしを観察して、 昆虫と生き物の繋がりを考えることをテーマに、それぞれの昆虫が何をしているのか、なぜここ にいるのか、なにを食べているのかなど観察を通じて考えてもらいました。

主な観察内容

・七井橋からはトンボを観察し、産卵の様子も見られました。 ・お茶の水池北岸の草地ではさまざまバッタ類カメムシ類を見つけました。クサギにいる寄生蜂を題材に、寄生という生き方をする虫の話をしました。

・カラムシの葉を綴って巣をつくるアカタテハ幼虫の行動の意味を考えました。

・毒のあるアジサイの葉を食べるアジサイハバチから進化の話をしました。

・ピンオークの切り株を題材に、キノコムシ類とアザミウマ類を観察しました。

・玉川上水の擬木で見られる昆虫から頭上の生態系を想像しました。

・アカスジキンカメムシ、ナナフシモドキといった、形や色が面白い昆虫も観察しました。

■所感

コロナ禍においても対策をとって観察会を実施することができました。今回は観察対象が昆虫ということで、お子さんの参加が多く、子供の熱気が強かったです。一時期は屋外の自然観察であっても子供の外出が憚られた時期もありましたが、ある程度外出ができるようになり、今回のように子供にも井の頭公園の自然を通して公園と自然の魅力を伝えられたら良いと思います。