セミの羽化かんさつ会~セミの幼虫を追跡してみよう!~

■実施年月日 2025年7月26日(土)18時~20時

■参加者数 一般参加者37名(大人21名、子供16名 ※三鷹市環境政策課の職員が1名見学)

井の頭かんさつ会スタッフ13名(うち保全班のスタッフ2名)

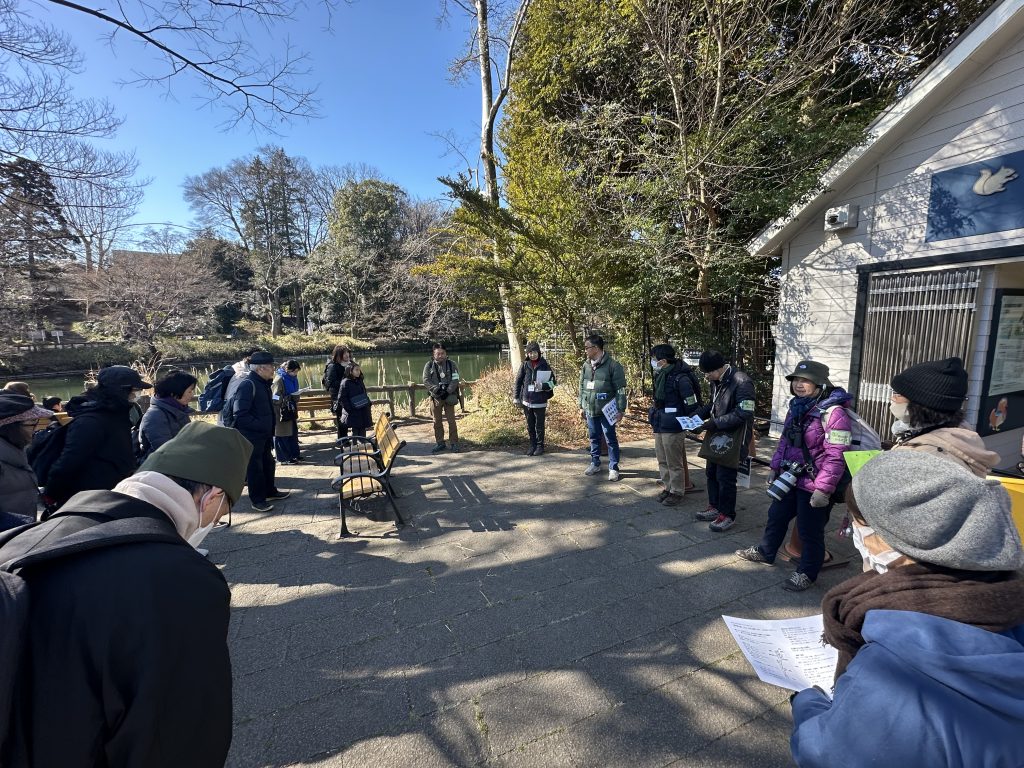

■実施場所 ボート乗り場前集合→井の頭公園第二公園(全員集合して解散)

■実施レポート

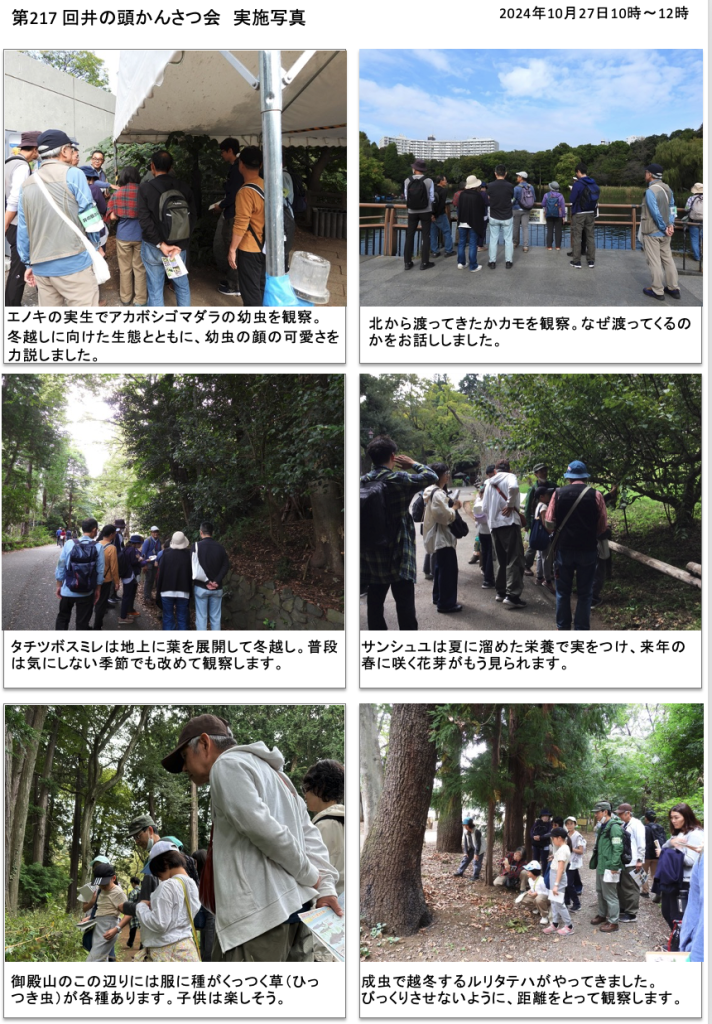

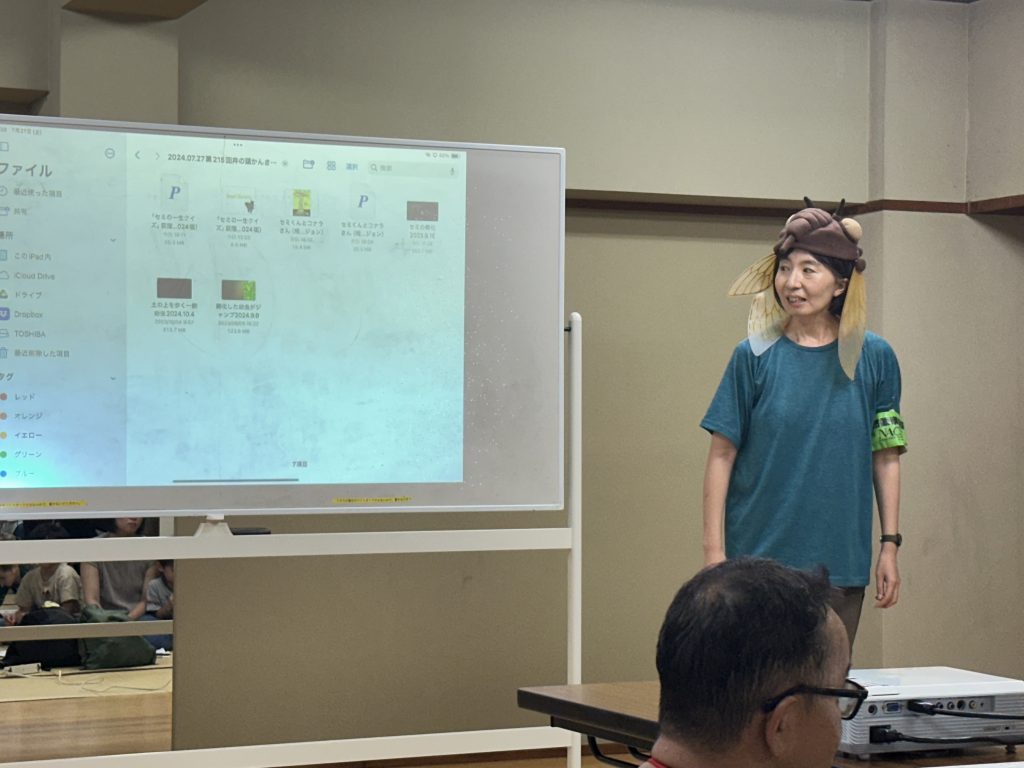

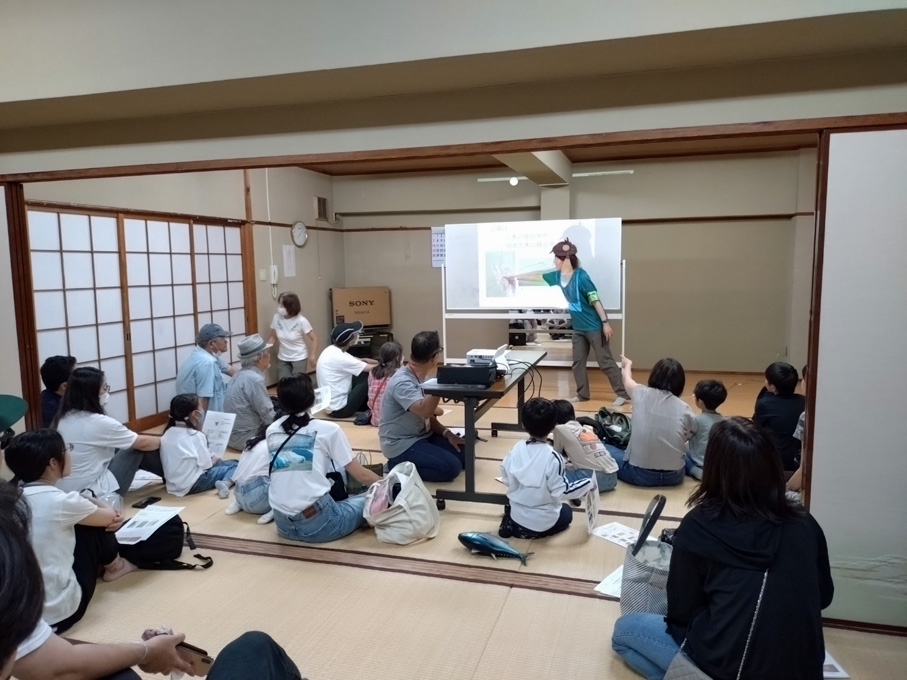

ここ2年開催してきた夜のセミの羽化観察会。今回は新たな試みとしてセミの幼虫の追跡を観察に取り入れ、セミの幼虫が土の中から出てきて木に辿り着くまでの地面での幼虫の動きを追ってみました。例年よりも開始時刻を早めボート乗り場に集合し、すぐに第二公園へ移動し第二公園で観察会をスタート。最初にセミの一生を学ぶセミの一生クイズを参加型で行いました。そして4班に分かれセミの幼虫探しからスタート!

今年は梅雨明けが早かったにも関わらずセミの幼虫の出現ピークが例年の8/2頃から一週間程遅くなりました。このため7/26の当日に地面を歩いている幼虫は思いの外少なく幼虫探しに苦戦しました。逆に木に登っている幼虫は結構観察できました。前半の幼虫追跡の時間に地面で発見し追跡できた幼虫はニイニイゼミの幼虫1匹とアブラゼミの幼虫1匹のみ。ニイニイゼミ幼虫は穴に潜んでいるところから観察できましたが、動きが遅く、地面を歩いていたアブラゼミ幼虫も動きが止まってしまい、なかなか思うように追跡できませんでした。

後半のセミの羽化観察の時間では、運よくニイニイゼミの羽化を時間内に殻からお尻が抜けるところまで2匹観察でき、その神秘的な姿に大人も子供も目が釘付けになりました。また羽化直後のアブラゼミも1匹観察できました。

羽化観察をしている間もスタッフ数名がニイニイゼミとアブラゼミの幼虫の追跡を継続して軌跡を印すことができ、羽化観察の後にニイニイゼミとアブラゼミの幼虫の歩いた軌跡を参加者とともに観察でき、アブラゼミの幼虫は発見した箇所から木に登ったところまでの軌跡を観察できました。最後に全員で集合した場所で地面を歩くアブラゼミ幼虫が突如出現。こういう幼虫が園路に出てきて踏まれていることを伝え、参加者の感想を聞いて解散。セミの幼虫はすぐに木に登ると思っていたけど違うと知り驚いたという参加者もいました。夜の公園での観察をみんなで楽しむことができました。

新たな試みを取り入れた観察会でしたが自然や生き物相手だと人間の思うようにはいかないということを痛感した観察会でした。今年はアブラゼミの幼虫が極端に少ない年でした。各地の公園でも同様の傾向があります。気候変動でセミの孵化や土の中にいる幼虫に影響が及んでいる可能性があります。セミが卵から生まれるには雨が必要ですが今年のような空梅雨だとセミが卵から生まれてくることができません。また少雨だと土の中が乾燥し木も弱り土の中にいる幼虫も減っている可能性があります。気候変動による公園の木々や生き物達への影響を注視してこれからも生き物への影響を多くの方に伝えていきたいと思います。

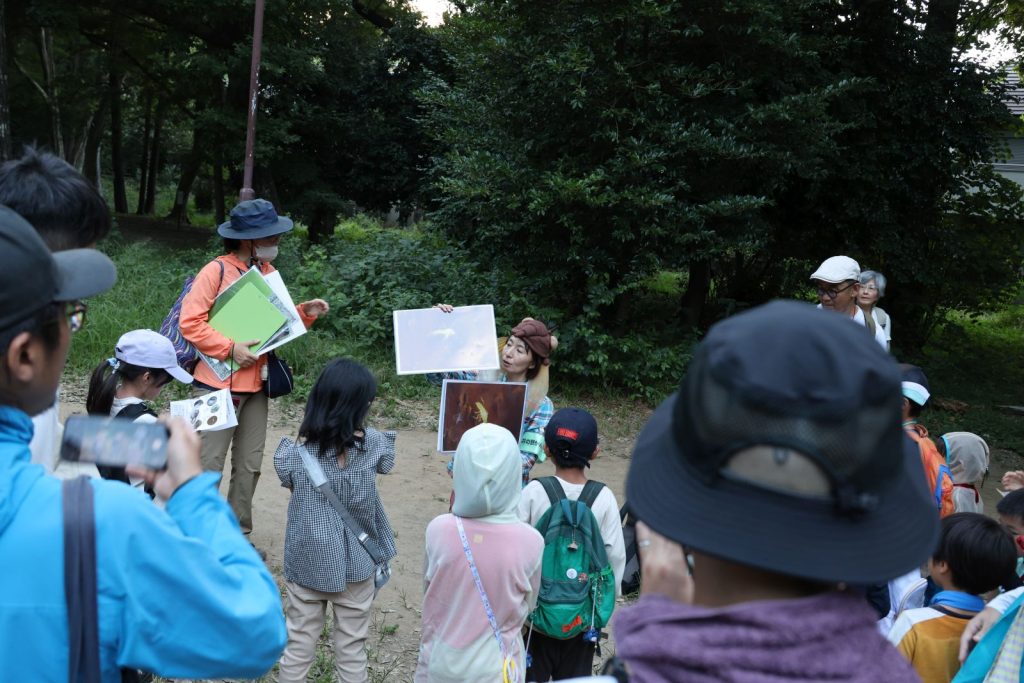

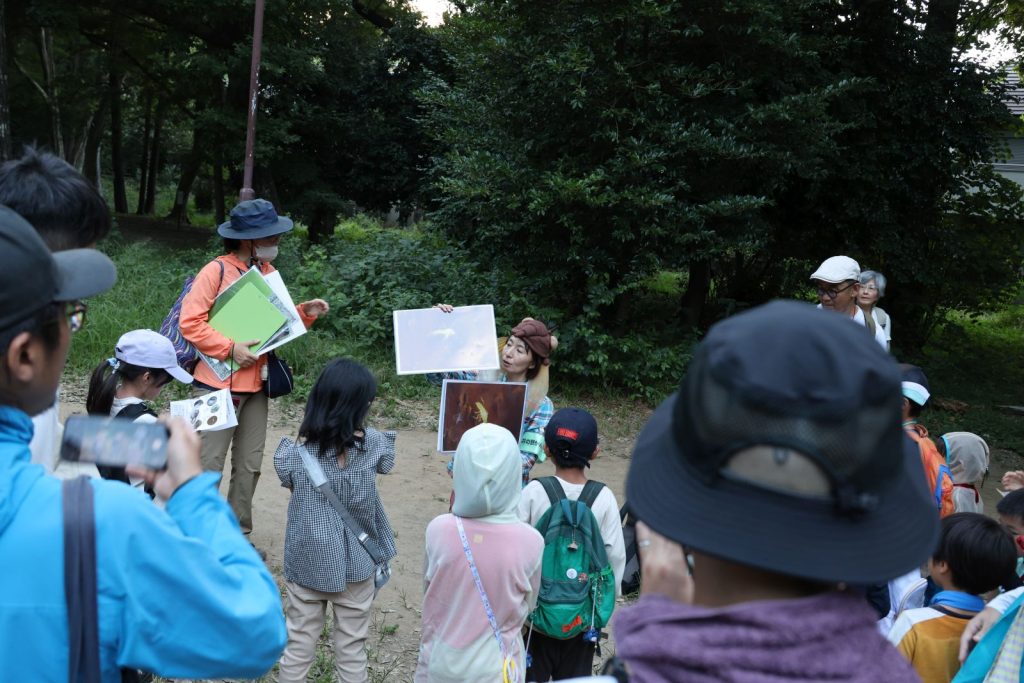

第二公園で観察会をスタート

第二公園で観察会をスタート セミちゃんが登場!セミの一生クイズをしました。

セミちゃんが登場!セミの一生クイズをしました。 「生まれたてのセミの赤ちゃんはこんな姿をしているよ」

「生まれたてのセミの赤ちゃんはこんな姿をしているよ」 みんなで地面を歩く幼虫がいないか探しました。

みんなで地面を歩く幼虫がいないか探しました。 地面の穴に潜んでいるニイニイゼミ幼虫を観察。「まだ出てこないかな。」

地面の穴に潜んでいるニイニイゼミ幼虫を観察。「まだ出てこないかな。」 ついにニイニイゼミの幼虫が穴から出てきた!幼虫を追跡してみよう。「動きがゆっくりだね」

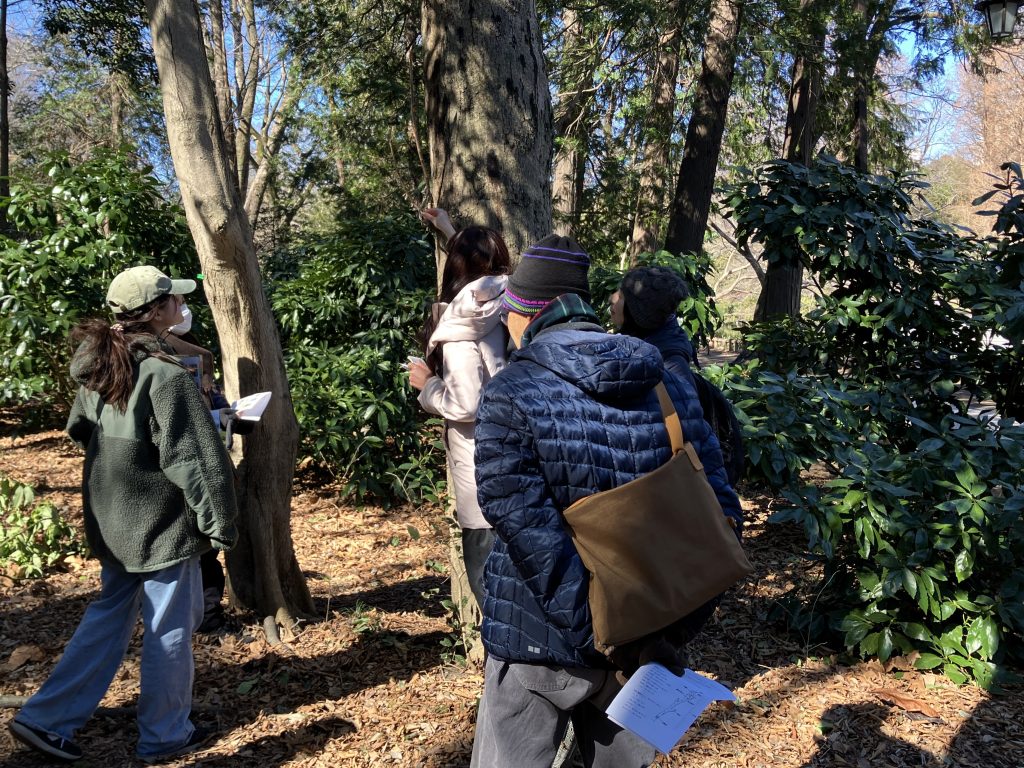

ついにニイニイゼミの幼虫が穴から出てきた!幼虫を追跡してみよう。「動きがゆっくりだね」 木に登る幼虫を発見!

木に登る幼虫を発見! 羽化しようとしているニイニイゼミ幼虫を観察。みんな目が釘付けに!タイミングよくお尻が殻から出るところまで観察できました。

羽化しようとしているニイニイゼミ幼虫を観察。みんな目が釘付けに!タイミングよくお尻が殻から出るところまで観察できました。 ニイニイゼミ幼虫が歩いた軌跡をみんなで観察!

ニイニイゼミ幼虫が歩いた軌跡をみんなで観察! ニイニイゼミ幼虫が歩いた軌跡。動きが遅く木に登るところまでは追跡できませんでした。

ニイニイゼミ幼虫が歩いた軌跡。動きが遅く木に登るところまでは追跡できませんでした。 木に登るニイニイゼミ幼虫

木に登るニイニイゼミ幼虫 羽化直後のアブラゼミ

羽化直後のアブラゼミ