第88回井の頭かんさつ会レポート

「秋のバードウォッチング 渡りの夏鳥を探そう」

日時:2012年9月23日(日) 8:30~11:00

場所:井の頭公園および井の頭地区公会堂

主催:井の頭かんさつ会

後援:東京都西部公園緑地事務所

集合:午前9時15分 井の頭池ボート乗り場

案内:高野 丈(NACS-J自然観察指導員)

田中 利秋(NACS-J自然観察指導員)

大原 正子

高久 晴子

佐藤 誠(NACS-J自然観察指導員、森林インストラクター)

田中 雅子(NACS-J自然観察指導員)

日置 日出男(森林インストラクター)

上村 肇

竹内 隆一(NACS-J自然観察指導員)

参加者:13名

レポート

晴天率がとても高く雨知らずの井の頭かんさつ会ですが、今回は珍しく雨に降られました。

前夜の段階での天候の見極めが難しく、当日天候が好転することを期待しましたが、その祈りもむなしく、まとまった雨の降るスタートとなりました。通常より1時間早く設定していた開始時間を通常の9:15集合、9:30スタートに繰り下げて雨プログラムを実施する旨、参加者に一斉メールを送りましたが、当初の集合時間にボート乗り場前に行くと、時間繰り下げの連絡が間に合わなかった2名の参加者が来ていましたので、集合時間までの1時間の間、傘をさして観察することにしました。これが正解でした。

今季は冬ガモ(井の頭池ではコガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロの5種)の飛来が遅かったのですが、雨の降る中、コガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、キンクロハジロを確認。今季初認することができました。

その後もまとまった雨が降り続き天候の条件は悪かったのですが、池の畔の桜の木にシジュウカラ、メジロ、コゲラの混群を見つけ、そこに夏鳥のエゾビタキ、コサメビタキが数羽混ざっているのを発見し、観察を十分に楽しむことができました。夢中になって観察している内にあっという間に時間が経ち、変更した集合時間になりましたので、あらためて集合場所へ向かい、集まってくれた参加者にご挨拶をして、再度池の畔に戻りました。桜の木には未だ留鳥と夏鳥の混群が残っていて、雨の中活発に餌を採っていました。そして、夏鳥を観察しているといつの間にかアオゲラも飛んできて、桜の木にとまってじっとしていたので、参加者全員でじっくりと観察することができました。まだ、しばらくそのまま観察を続けたいところでしたが、雨は降り続いていましたし、気温の低い中、半袖で来ている参加者もいましたので、室内プログラムに移行することにし、井の頭地区公会堂に移動しました。

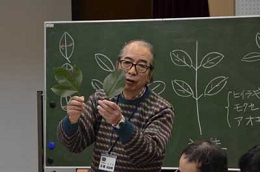

室内プログラムは「よくわかる!秋のバードウォッチングのポイント」というテーマで講演し、カモのエクリプスの見分け方や、夏鳥の探し方「シジュウカラ消去法」、鳥の好む木の実の3点について説明しました。

(レポート:高野、写真:上村)