「ナイトウォッチング

~驚きのセミの世界~」

■実施年月日 2023年8月11日(金・祝) 18時30分~20時30分

■参加者数 一般参加者 21名(大人14名、子供7名)

井の頭かんさつ会スタッフ11名

■実施場所: 井の頭地区公会堂→第二公園→小鳥の森→第二公園

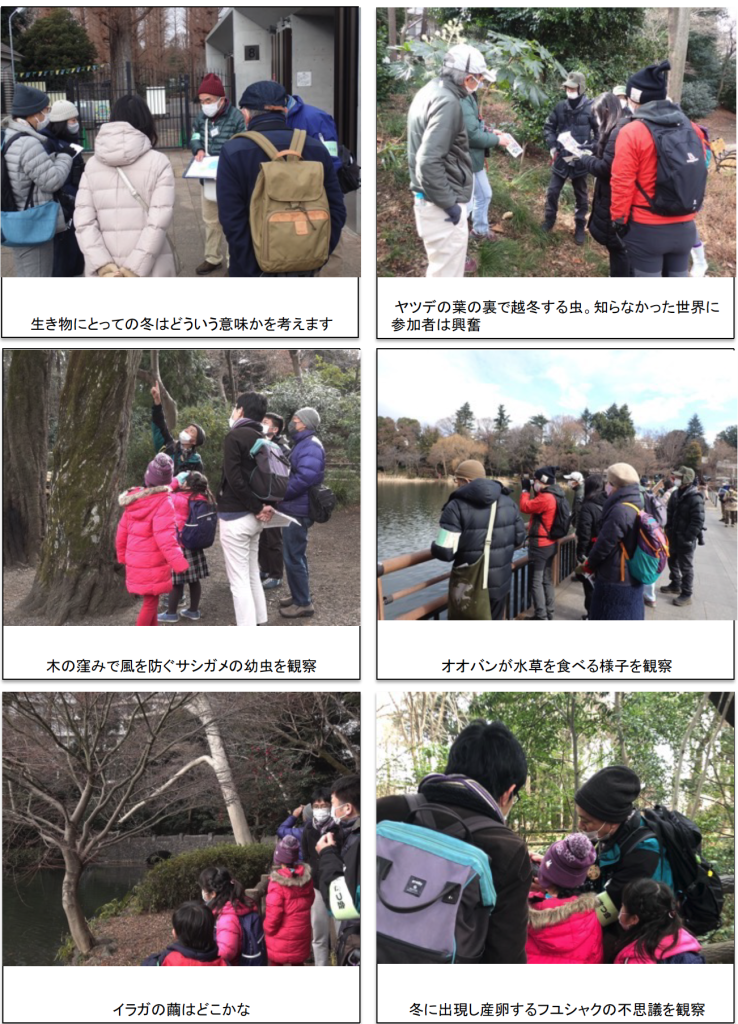

今回はセミの羽化に観察対象を絞り、夜の観察会を実施しました。今年は7月からの猛暑でセミの出現が早まり、8/6の下見時も羽化しているセミの数が例年よりも少なく、本番を心配しながら迎えることになりました。また、井の頭かんさつ会としては、かなり久しぶりに室内での座学をしてから公園で観察するというプログラムにしました。

当日の座学では「セミの一生」をクイズや動画、スタッフ自作の絵本を使って学び、子供も大人も楽しんで学ぶことができました。

座学の後は3班に分かれて公園に移動し観察をスタート。第二公園では例年たくさんのセミの幼虫達が路上に出てきて自転車などに轢かれて死んでいる現状があります。この現状を参加者の方にも知ってほしくて、第二公園を歩くところから観察をスタートしたのですが、路上を歩く幼虫には遭遇できず轢かれている幼虫が1匹だけいました。

小鳥の森では井の頭かんさつ会恒例の暗闇体験をしてもらいました。都会での明るい夜しか知らない親子にとっては貴重な体験です。皆さん、暗闇体験を楽しんでいました。また、小鳥の森でも歩いているセミの幼虫やヤモリなど観察できました。

第二公園に戻りいよいよ羽化観察です。保全班にも協力してもらいながら羽化しているセミをみんなで探しました。アブラゼミ、ミンミンゼミの他にツクツクボウシの羽化も観察できました。各班、羽化しているセミの姿をじっくり観察でき、その姿にみんな感動していました。羽化しているセミが少しずつ殻を脱いでお尻が抜けた瞬間は感動もひとしおです。みんなでセミの羽化を見守りながら感動を共有できました。

今回は座学でセミが羽化するまでにも幾多の試練があることを学んでから観察したので、よりセミのへの理解や羽化観察の感動が深まったのではないかと思います。

座学の様子 セミちゃん登場!「セミはどこに卵を産むのかな?」

子供達もクイズに積極的に答えてくれました。 スタッフ自作「セミくんとコナラさん」の絵本を読みました。

羽化しているセミがいないか探します。夜の公園を探検!子供たちはわくわくです。

タブレットで撮影する子も!時代の変化を感じます。

子供だけでなく大人もセミの羽化する神秘的な姿に目が釘付けになります。

殻からお尻が抜けるまで意外と時間がかかりますが、時間ギリギリ観察できました!みんなで見守って一番感動の瞬間です。

左から羽化したてのアブラゼミ、ミンミンゼミ、ツクツクボウシ。神秘的な姿です。