第82回井の頭かんさつ会

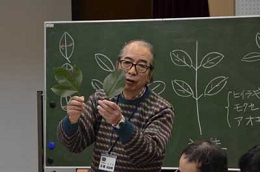

『春の野草』~小さな姿に大きなパワー~

日時: 2012年3月18日(日曜日)午前10:00-12:00

集合: 午前9時45分 京王帝都井の頭線・井の頭公園駅前広場(井の頭公園入口前)

主催: 井の頭かんさつ会

後援: 東京都西部公園緑地事務所

案内

竹内 隆一(NACS-J自然観察指導員)

大原 正子

上村 肇

田中 利秋(NACS-J自然観察指導員)

小町 友則(NACS-J自然観察指導員、森林インストラクター)

高野 丈(NACS-J自然観察指導員)

高久 晴子

佐藤 誠(NACS-J自然観察指導員、森林インストラクター)

田中 雅子(NACS-J自然観察指導員)

日置 日出男(森林インストラクター)

大橋 博資

定員: 35名

参加費:(保険代・資料代など):300円、中学生以下は100円

持ち物:観察用具(ルーペなど)

申し込み方法: 問合せ先:右記をご覧ください

申し込み締め切り: 2012年3月16日(金曜日)24:00まで

ご案内

今年は例年より春の訪れが遅いようですが、いつも通る道の片隅を見ると、そこにはいつの間にか緑の塊ができているのに気づきます。こじんまりとした姿で春を待つ野草たちです。日当たりが良い場所では、もう花を付けているものもあります。積もった落ち葉をめくってみると、そこにもしっかりと葉を広げた青々とした野草が見つかります。

暦が進み、日差しがもう少し強くなると、その緑の小さな塊がぐんぐん伸びだし、辺りをたちまち緑の絨毯に変えてしまいます。伸びすぎて邪魔者扱いされることもしばしばです。そのスピードとパワーには目を見張るものがあります。野草たちはなぜそんなに凄い勢いで広がることができるのでしょうか。それは、それぞれが自分たちのテリトリーを広げるためのそれぞれ違った技を持ち、春が来る前から周到な準備をしているからです。

今度のかんさつ会は、そんな野草たちが生長を始める時期です。太陽の恵みをいっぱいに浴びたものから花を咲かせて、次の世代を残す準備を始めていることでしょう。道ばたや野原にはどんな野草が生えているのか、そしてそれぞれがどんな技を持っているのか、膝をかがめてじっくり観察してみましょう。野草の花は小さいですが、よく見れば、とても綺麗な可憐な花です。その可愛い花にも巧みな技が隠されています。時には根元の土を掘り起こし、地面の下の秘密にも迫ってみたいと思います。

そうやって草たちを観ていくと、これまでとは違った目で道ばたや野原の草を見ることができるようになります。普段の散歩も楽しさがアップすること間違いなしです! 皆様のお越しをお待ちしております。

参加申し込み方法 申込み締め切りました。

eメールでのみ受け付けます。下記をすべて読んでから、必要項目を記入したメールを井の頭かんさつ会事務局(大原正子)kapock@parkcity.ne.jpまでお送りください。

参加申込期限:2012年3月16日(金曜日)24時まで

(ただし、その前に定員が満員になることもあります。申し込みはお早めにどうぞ。)

9)以外は必須項目です。

メールに記入すべき項目

1)「第82回かんさつ会に参加したい」と明記してください。(必須)

2)参加希望者全員の氏名(読みもお願いします。必須)

3)住所(市区町村レベルまで必須 例:東京都三鷹市、東京都杉並区など)

4)返信を希望するメールアドレス (必須 ただし参加申し込みメールと同アドレスなら不要)

5)連絡先電話番号(必須、当日連絡することができるよう携帯電話が望ましいです。)

6)小中学生は学年、未就学のお子さんは年齢 (該当しない方は必須ではありません。)

7)ルーペの有無と貸し出し希望個数(貸出個数に限りがありますので、必ずしもご希望に添えないことがあります。)

8)今回のかんさつ会を何で知ったか(例:かんさつ会HP、ポスター、知人、三鷹市報、SNS(ツイッター、FACEBOOK)など)(必須)

9)私たち(主催者、案内者)へのメッセージや連絡事項があれば書いてください。また、観察会に参加したい理由や期待することなど、何か書いていただければ嬉しいです。 (必須ではありません)

【ご注意】

・開催直前の混乱を避けるため、前回から参加申し込みに期限を設けさせていただきました。どうぞご理解くださいますようよろしくお願いいたします。

・必須項目が抜けている場合は受け付けできませんので、ご注意ください。

※個人情報保護に関するポリシー:お知らせいただいた個人情報は観察会に関する連絡以外には使用しません。また、第三者に譲渡することもありません。

受付とその連絡

メール受信後数日以内に参加可否の返信をさしあげます。受付は原則先着順です。

参加者への詳細情報

集合場所などの詳細情報は、開催日の数日前に、メールでお知らせします。

なお、参加者全員へのその後の連絡はメールでなくこのページ上で行いますので、ときどきチェックしていただくようお願いします。

注意事項

参加申し込みにあたっては、下記のことをご了承ください。

□安全について

観察会では、案内役および補助員の指示に従って行動してください。一応保険には加入しますが、あくまでも無事故を目指します。

身近な自然観察の危険性は普通に公園を散歩するのとほとんど変わりませんが、危険がないわけではありません。

自分の身は自分で守る気持ちでご参加ください。

□対象レベル・年齢について

関心がある人全員向けです。年齢制限はありませんが、小学生以下は保護者同伴でご参加ください。

□中止の可能性について

雨の場合は屋内会場で雨天用プログラムを実施します。ただし、それも困難な天候の場合は中止することがあります。その際はこのページ上でお知らせします。

お問合せ

参加お申込み・参加に関するお問い合わせは kapock@parkcity.ne.jp(大原正子)まで、

kapock@parkcity.ne.jp(大原正子)まで、

かんさつ会の内容に関しては、rtakeuchi85@gmail.com(竹内隆一)までお願い致します。

2012年2月28日 竹内 隆一

kapock@parkcity.ne.jp

kapock@parkcity.ne.jp